-

소비자물가지수(CPI) 생산자물가지수(PPI)의 의미금융정보/04.대체투자(부동산, 코인 등) 2022. 8. 18. 07:32반응형

물가지수가 가지는 의미

물가지수에는 소비자물가지수, 생산자물가지수, 수출입물가지수, 농가판매지수 등이 있다. 사실 발표되는 물가지수는 우리 일상생활에서 큰 의미는 없다. 일상생활에서 물가는 우리가 조정할 수 없고, 그냥 받아들여야 하기 때문이다. 하지만 물가에는 주가, 금리의 방향에 대한 정보가 숨어있다. 물가 자체는 받아들일 수밖에 없지만 물가라는 거울에 비치는 주가, 금리 정보를 가지고 우리 투자자산은 조정할 수 있다.

소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)

소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)

전문 애널리스트가 아닌 우리에게 유의미한 물가지수는 소비자 물가지수(CPI: Consumer Price Index), 생산자 물가지수(PPI: Producer Price Index) 두 가지이다. CPI와 PPI를 검색해보면 기준년도, 실질/명목 구분, 물가지수 구성요소 등이 나오는데, 일반 투자자 입장에서 상세히 알 필요가 없다. 시장에서 수요-공급이 기본인 것처럼 수요 측 소비자가 맞닥뜨리는 가격이 소비자물가지수(CPI)이고 공급 측 생산자가 시장에 상품 서비스 등을 공급하는 가격이 생산자물가지수(PPI)라는 콘셉트만 잡으면 된다.

CPI PPI 자료 보는 법

CPI와 PPI 수치 자체로는 큰 의미가 없다. 각각 측정 기준년도를 100으로 잡아서( 한국 소비자물가 지수의 경우 2015년이 100이다. ) 얼마나 변화했는지 보여주는 수치일 뿐이며, 실제 중요한 것은 "전년 동월 대비 상승률"이다. 계절적인 요인 등이 있기 때문에 바로 전월대비 수치를 많이 보지는 않는다. 우리가 뉴스를 통해서 접하는 물가상승률이란 수치도 대부분 "전년 동월 대비 상승률"이다. 다만 "계절적 요인을 조정한 전월대비 상승률"을 보기도 한다.

보통 CPI는 현재물가 PPI는 예상 물가 정도로 생각하면 된다. 생산자가 먼저 변화된 가격으로 공급하면, 소비자가 이후 소비하는 시점에 가격을 맞닥뜨리기 때문에 보통은 PPI가 먼저 움직이고 CPI가 움직인다. 그래서 단순히 CPI 상승률이 안정되었다고 해서 PPI를 보지도 않고 물가가 안정될 것이다라고 예측하면 안 된다.

물가지수의 확인

한국의 물가지수

소비자 물가지수 발표일정은 통계청누리집(https://kostat.go.kr/incomeNcpi/cpi/cpi_td/3/2/index.action?bmode=list) 에서 확인할 수 있고, 생산자 물가지수 발표일정은 한국은행홈페이지(https://www.bok.or.kr/portal/stats/statsPublictSchdul/listKnd.do?menuNo=200776) 에서 확인할 수 있다. ( 물론 인포맥스, 증권사 HTS 등의 서비스를 이용하면 거기서 보통 일정 정보를 제공해 준다.)

그림1: 소비자 물가지수(CPI)(왼쪽) 생산자 물가지수(PPI)(오른쪽) 실제 데이터는 e-나라지표 홈페이지에서 생산자물가지수(https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1061), 소비자물가지수(https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1060)를 확인하는 것이 편하다.

그림2: 소비자물가지수(CPI)(위쪽) 생산자물가지수(PPI)(아래쪽) 한국인에게 한국 물가지수가 가장 중요한 것 같지만 문송한"투자자"들에겐 그렇지 않다. 생산자물가지수만 보면 국내 생산자가 국내 시장에 공급하는 것만 측정하므로 수입물품의 가격을 반영하지 못한다. 소비자물가지수도 국가 기관에서 해당 지표를 조절하기 위한 정책적인 자유도가 있어야 되는데 환율 문제, 수출 문제, 정치적인 문제 때문에 한국 자체 상황에 맞는 조절이 힘들다. 결국 물가지수도 미국의 지표를 따라가는 형태가 될 수밖에 없다.

미국의 물가지수

BLS(Bureau of Labor Statistics)라는 연방정부 기관에서 물가지수 발표일정을 다음과 같이 제공하고 있다.( https://www.bls.gov/ -> "Economic Release" -> Current Year 메뉴 :https://www.bls.gov/schedule/2022/home.htm )

그림3: 미국 연방정부 각종지표 발표일 같은 사이트에서 소비자물가지수(https://www.bls.gov/charts/consumer-price-index/consumer-price-index-by-category.htm#)와 생산자물가지수(https://www.bls.gov/charts/producer-price-index/final-demand-12-month-percent-change.htm)를 아래와 같이 제공한다.

그림4: 미국 연방정부 제공 소비자물가지수(CPI)(왼쪽), 생산자물가지수(PPI(오른쪽) 물가지수가 중요한 이유

경기 판단

물가지수는 점진적으로 상승하는 게 "정상"인 상태이다.

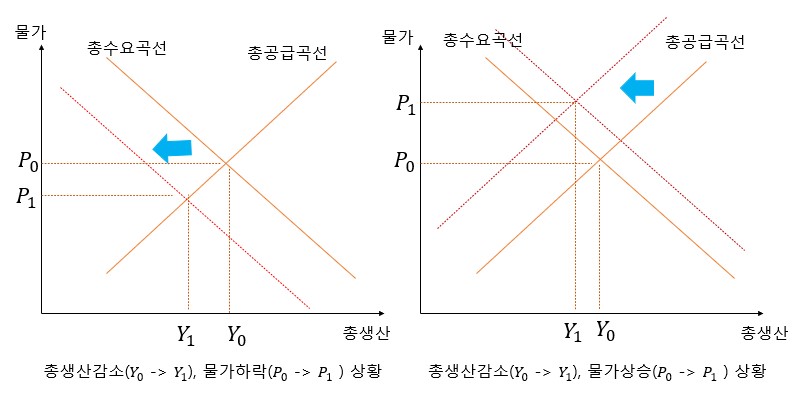

그림5: 수요공급곡선 아래 그림 왼쪽과 같이 물가가 떨어지면 경기침체(디플레이션), 오른쪽 그림처럼 총생산이 변화하지 않으면서 물가가 오르는 상황이면 문제가 있는 것이다.( 총생산이 줄어들면서 물가가 오르면 스태그플레이션이라고 한다.) 경기침체는 말 그대로 사람들의 소득이 줄어든다는 소리이고, 경기부양 없는 인플레이션 또한 사람들의 임금 상승은 크지 않은 상태에서 물가만 오른다는 뜻이기 때문이다.

이는 경제에 부정적인 신호로 미래 전망에 즉각적인 반응을 하는 주식시장 등에 부정적인 영향을 미친다. 일본 "잃어버린 20년" 하면서 소비자물가지수 상승률이 낮아졌다고 하는 게 그림 왼쪽 상황이고, 2022년 우크라이나 전쟁 이후 기름값 오르고 물가 오르고 하고 있는 게 그림 오른쪽 상황이다. 두 경우다 주가는 떨어질 것이고 인플레이션은 심해지는 상황이다.

자산가치 판단

물가가 급격히 상승한다는 의미는 내가 가진 자산의 가치가 올라간다는 의미이다. 이 시대에 무엇인가 자산을 갖지 않으면, 가만히 앉아서 상대적인 거지가 될 수밖에 없다. 반대로 물가 상승이 둔해지고 디플레이션 이야기가 나오면, 오히려 부채를 가진쪽이 유리해진다. 아파트 1 채도 없는 우리네 문송한 투자자들은 이렇게 물가지수에 따라서 자산/부채를 유동적으로 조절할 수는 없다. 다만 물가가 급격히 상승하거나 반대로 물가가 하락하거나 한다면, 시장 변동성이 심해지는 경우이니 위험한 투자는 지양하는 것이 좋다.

금리의 움직임 예측

중앙은행의 최대 과제는 물가 안정이다. 물가를 안정시키는 가장 효과적인 방법은 금리 상승이다. 하지만 금리 상승은 기업의 조달비용 감소로 인한 투자 감소, 가계의 주가비용 증가 등을 유발해 수요 감소를 일으키고 이는 주식 등 시장에 악영향을 미친다. 예를 들어 미국에서 소비자물가지수가 높게 나왔다면 "금리 상승 시그널"로 보고 "주식시장 악영향", "채권 가격 하락" 정도를 예상하면 된다.

반응형'금융정보 > 04.대체투자(부동산, 코인 등)' 카테고리의 다른 글

[암호화폐]암호화폐 채굴 : 보상과 복잡성 (3) 2023.02.05 [암호화폐]해시함수란 무엇인가? (0) 2023.02.05 [재테크상식]주택담보대출 프로세스: LTV( 담보인정 비율 ) 2편 (3) 2022.07.11 [재테크상식]주택담보대출 프로세스: LTV( 담보인정 비율 ) 1편 (0) 2022.07.11 [재테크상식]P2P투자란 무엇일까? (0) 2021.05.23